![Erneuerbare Energien Solarzellen und ein Windrad]()

Die Umstellung des Energiesektors der Ukraine auf saubere erneuerbare Energieträger macht eine Überwindung der chronischen sozioökonomischen Krise und den Aufbau einer starken Volkswirtschaft möglich. Bei verbesserter Energiesicherheit kann damit gleichzeitig ein wirksamer Beitrag gegen den globalen Klimawandel geleistet werden.

Die internationale Gemeinschaft hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen ambitionierte Ziele gesetzt. Eine Erwärmung des Planeten um mehr als 2 Grad Celsius verglichen mit dem vorindustriellen Niveau soll vermieden und Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs um nur 1,5 Grad sollen unternommen werden.

Dies erfordert innerhalb eines engen Zeitrahmens die massive Senkung der Treibhausgasemissionen und also den Umstieg auf erneuerbare Energieträger. Um die Ökosysteme global und die einzelnen Volkswirtschaften vor den möglichen katastrophalen Folgen des Klimawandels zu bewahren, müssen praktisch alle Länder bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts CO2-neutral werden.

Die Energiewirtschaft, die Industrie, der Transportsektor und die privaten Haushalte müssen ihren Energieverbrauch komplett dekarbonisieren. Diese Perspektive bedeutet gleichzeitig, dass die Masse der bereits entdeckten Vorkommen der fossilen Energieträger im Boden verbleiben muss. Weltweit haben schon mehr als 50 Staaten die komplette Umstellung auf erneuerbare Energieträger zum Ziel ihrer Politik erklärt, darunter sowohl Entwicklungs- als auch Industrieländer.

Eine Reihe von Studien haben bereits die technische und ökonomische Machbarkeit im globalen Maßstab untersucht. Die ersten detaillierten Modelle wurden 2007 von Greenpeace mit dem „Energy R Evolution Scenario“ vorgelegt. Dessen fünfte Version von 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass ein weltweiter Umstieg auf Erneuerbare im Stromsektor sogar schon bis 2030 technisch machbar wäre.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Untersuchung der Stanford University und der University of California von 2015, in der Modelle für 139 Länder einschließlich der Ukraine berechnet wurden.

Eine Energiewende sollte so viele positive Nebeneffekte wie möglich generiert

Es ist jedoch naheliegend, das Ziel der Bekämpfung des Klimawandels durch Umstellung auf 100 Prozent Erneuerbare nicht isoliert von anderen Dimensionen nachhaltiger Entwicklung zu betrachten, etwa andere ökonomische und soziale Aspekte. Eine Energiewende sollte in einer Weise organisiert werden, die so viele positive Nebeneffekte wie möglich generiert.

Erneuerbare Energien haben dafür viel anzubieten – insbesondere auch in Bereichen, die gerade für die Ukraine von großer Bedeutung sind. Beispielhaft genannt seien die Reduzierung von Luftverschmutzung und somit eine Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Menschen, eine verbesserte Energiesicherheit durch Überwindung der Abhängigkeit von Rohstoffimporten sowie zahlreiche Vorteile des modernen dezentralen Einsatzes erneuerbarer Energien wie eine hohe Beschäftigungsintensität auch in strukturschwachen Gebieten.

Dank der politischen Botschaften des Pariser Gipfels haben manche Entwicklungen auch schon Fahrt aufgenommen und die Ukraine muss nicht von Null starten.

China und andere globale technologische Vorreiter arbeiten bereits am Ersatz fossiler Energieträger. Es wäre nicht nur ökonomisch irrational, sondern sogar gefährlich für die Ukraine, den Trend zu verschlafen und stattdessen die Abhängigkeit von russischen Lieferungen zu verfestigen.

Energieeffizienz und den Umstieg auf Erneuerbare zur nationalen Priorität zu machen ist eine logische Konsequenz der akuten strukturellen Probleme des maroden und ineffizienten ukrainischen Energiesektors, des geopolitischen Umfelds und des Kurses der Annäherung an die EU.

Die Studie „Transition of Ukraine to 100% Renewable Energy by 2050“

Unter der Leitung von Fachleuten des Instituts für Wirtschaft und Prognose der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine und mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung entstand seit 2016 eine umfassende Studie, in deren Rahmen verschiedene Szenarien für die Entwicklung der ukrainischen Energiewirtschaft samt ihrer Rückwirkungen auf Transport-, Industrie-, Landwirtschafts- und andere Sektoren entwickelt und verglichen wurden.

Die Ergebnisse der Modellierung wurden im Herbst in ukrainischer und englischer Sprache im Bericht „Transition of Ukraine to 100% Renewable Energy by 2050“ publiziert. Die Untersuchung zeigt auf, dass die Ukraine großes Potenzial hat, den Weg einer nachhaltigen Transformation erfolgreich zu beschreiten. Das Forscherteam um Oleksandr Diachuk entwickelte drei Szenarien: Konservativ, Liberal, Revolutionär.

![]()

Im „revolutionären“ Szenario wird eine proaktive und konsequente politische Unterstützung von Energieeffizienz und des Ausbaus erneuerbarer Energien angenommen. Der Anteil der Erneuerbaren am gesamten Primärenergieverbrauch der Ukraine steigt nach diesem Szenario bis 2050 auf 91 Prozent.

Absolut betrachtet sinkt dabei dieser Primärenergiebedarf, aber dank Effizienzgewinnen um 27 Prozent verglichen mit 2012 (oder um 42 Prozent verglichen mit dem konservativen Szenario, siehe Grafik). Die Energieintensität würde sich demnach im Vergleich zu 2012 um den Faktor 4,7 verbessern lassen. 9 Prozent verbleiben nicht erneuerbar, weil das Modell den Fortbestand von metallurgischer und chemischer Industrie vorsieht, für die weiterhin ein Bedarf an fossilen Ressourcen im Wesentlichen für die stoffliche Nutzung angenommen wird.

Im Gegensatz zur sehr schwer prognostizierbaren Zukunft der energieintensiven Industrien zeichnen sich globale Trends für Mobilität, Haushalte und Dienstleistungssektor schon etwas klarer ab. Die Elektrifizierung des Transportsektors, sei es über direkt elektrisch betriebene Fahrzeuge oder über strombasiert erzeugte Kraftstoffe, sowie verbesserte Technologien am Bau und in der Produktion und für die Beheizung ermöglichen hier deutliche Effizienzsteigerungen und den Einsatz erneuerbarer Energien für diese Zwecke.

Entsprechend ist ein deutlich steigender (erneuerbarer) Stromanteil am Endenergieverbrauch zu erwarten, der schrittweise Öl, Gas, Kohle und Atom ersetzt. 2012 lag der Stromanteil am Endenergiebedarf lediglich bei 17 Prozent. Für 2050 sind im „revolutionären Szenario“ nun 56 Prozent angenommen. Die Potenziale der erneuerbaren Energieträger in der Ukraine sind für eine solche Entwicklung ausreichend.

Im Ergebnis der Untersuchungen der Studie ist ein vollständiger Umstieg im Stromsektor auf Erneuerbare nicht nur technisch möglich, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Nicht zuletzt ist mit einem solchen Weg auch eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit den Pariser Klimazielen machbar.

![]()

Die Modellierung der Lapeenranta University of Technology (Finland)

Die Studie „The role of storage technologies for the transition to a 100% renewable energy system in Ukraine“ untersucht lediglich den Stromsektor. Auch hier ist im Ergebnis ein graduelles Auslaufen der fossilen und nuklearen Stromerzeugungskapazitäten und deren hundertprozentigen Ersatz durch Erneuerbare bis 2050 sowohl technisch machbar als auch ökonomisch darstellbar.

Der letzte nukleare Block verbleibt auch hier noch bis in die zweite Hälfte der 2040er Jahre am Netz. Dem Staatsunternehmen Energoatom wird hiermit auch Zeit eingeräumt, die entsprechenden Rücklagen für den späteren Rückbau der Reaktoren und die Deponierung der radioaktiven Abfälle zu bilden.

Im Gegensatz zur erstgenannten Studie berechnen die Autor/innen die Strombereitstellung auch auf stündlicher Basis im Tagesverlauf zu verschiedenen Jahreszeiten, denn Wind- und Solarstromerzeugung fluktuieren bekanntlich erheblich. Zur Ausbalancierung werden für eine Übergangszeit noch Gasturbinen verfügbar bleiben müssen, bevor nach 2030 die Speicher eine immer größere Rolle einnehmen werden.

![]()

Das Modell geht von der Nutzung verschiedener Speichertechnologien von Batterie- über Wasser-Pump- und Druckluft- bis hin zu Wärmespeichern aus. Schon 2035 können 90 Prozent des Strombedarfs aus Erneuerbaren gedeckt werden. Eine weitere Kostendegression für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren und für die Speichertechnologien wird angenommen.

![]()

![]()

Kosteneffiziente technologische Lösungen für den Beginn der Transformation stehen aber auch heute in der modernen Welt schon ausreichend zur Verfügung. Die größere Herausforderung scheinen regulatorische und politische Hindernisse, die dem Durchbruch von Effizienztechnologien und erneuerbaren Energieträgern im Weg stehen.

Nationale Klimaschutzziele und die Energiestrategie 2035

Die Energiestrategie der Ukraine bis 2035, die im August 2017 vom Kabinett beschlossen wurde, beschreibt und beklagt zwar die große Ineffizienz der heutigen Energieinfrastruktur und erkennt einen dringenden Bedarf für eine Modernisierung. Pro Einheit des generierten Bruttoinlandsprodukts (BIP) wendet die Ukraine derzeit 3 bis 4 mal mehr Energie auf als im Durchschnitt der EU-Länder und ist damit eine der energieintensivsten Volkswirtschaften Europas.

Die Zielwerte der Energiestrategie für die Steigerung der Energieeffizienz in Höhe scheinen jedoch eher unambitioniert. Laut des Dokuments soll die Ukraine selbst bis 2035 die heutige Energieintensität von Polen oder der Slowakei nicht erreichen. Die Ukraine verbliebe technologisch rückständig und energieverschwenderisch.

Der „National Energy Efficiency Action Plan 2020“ beziffert für die Periode 2015-2020 den (nicht nur staatlichen) Investitionsbedarf für Energieeffizienzmaßnahmen auf 35 Mrd. Euro bzw. 7 Mrd. Euro pro Jahr, um den Endenergieverbrauch um 9 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2005 bis 2009 zu reduzieren und die Energieinfrastruktur und den Gebäudebestand signifikant zu modernisieren.

De facto wurden aus dem Staatshaushalt 2017 lediglich 26 Mio Euro explizit für die Verbesserung von Energieeffizienz aufgewendet. Dies zeigt die nach wie vor zu geringe Priorität, die dem Thema eingeräumt wird, auch wenn inzwischen der ursprünglich ähnlich gering angesetzte Budgetposten für 2018 deutlich erhöht werden konnte. Die Erreichbarkeit der Energieeinsparziele bis 2020 bleibt somit fraglich.

![]()

Nach Expertenschätzungen liegen allein im Wohnungswesen realistische Einsparpotenziale im Gegenwert von 11 Mrd Kubikmeter Erdgas bzw. 2 Mrd Euro pro Jahr.

Neben der durch den Verzicht auf Importe steigenden Energiesicherheit stellen derartige Energieeffizienzinvestitionen erhebliche Anreize für die heimische Wirtschaft dar und stimulieren private Investitionen in der Bauwirtschaft, Anlagenbau und Installation. Viele Jobs können so geschaffen und neue Steuereinnahmen generiert werden. Staatliche Anreizsetzung in diesem Bereich zahlt sich für das Land aus und reduziert den Mittelabfluss für Rohstoffimporte.

Die in der Energiestrategie fehlenden absoluten Ziele für Energieeinsparungen in der Perspektive bis 2035 werden mit der Unsicherheit der Prognosen im Kontext der Besetzung von Landesteilen gerechtfertigt.

Laut der der Energiestrategie zugrundeliegenden Prognose wird unter der Bedingung der Wiedereingliederung der Krim und des heute besetzten Donbass eine Steigerung des Energieverbrauchs der Ukraine um 6,5 Prozent verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2012 vorhergesagt.

Die Struktur der Energiequellen bleibt bis auf den auf Kosten der Kohle steigenden Anteil erneuerbarer Energien nahezu unverändert und die Abhängigkeit von zu einem erheblichen Teil importierten fossilen Rohstoffen bliebe substanziell auch über 2035 hinaus bestehen.

Irreführenden Ziele bezüglich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen

Während die Energiestrategie für das Jahr 2035 einen Anteil der Erneuerbaren von 25 Prozent am Endenergieverbrauch anpeilt, können im Vergleich dazu in der Studie des Instituts für Wirtschaft und Prognose Kiew zu diesem Zeitpunkt schon 40 Prozent erreicht werden, wobei in der Studie aufgrund umgesetzter Effizienzmaßnahmen der Energiebedarf absolut um 28 Prozent niedriger ausfällt. Viel größer ist die Diskrepanz, wenn allein der Stromsektor betrachtet wird.

Die Lapeenranta Universität hält im Jahr 2035 einen neunzigprozentigen Anteil von erneuerbarem Strom für möglich, das Kiewer Institut rechnet mit 63 Prozent, die Energiestrategie aber nur mit 25 Prozent, was angesichts der derzeitigen globalen Trends und der schon jetzt niedrigen Kosten für Wind und Solar ein wirklich sehr geringer Wert ist.

Die fehlende Ambition und Inkonsistenz der Energiestrategie wird am offensichtlichsten in den irreführenden Zielen bezüglich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Im Jahr 2012 betrugen diese lediglich 42,6 Prozent des Niveaus von 1990, das global i.d.R. als Basisjahr verwendet wird. Die Energiestrategie setzt als Ziel jedoch 50 Prozent, was also praktisch einer Erhöhung der Emissionen gegenüber 2012 gleichkäme.

Selbst im theoretischen „konservativen“ Szenario des Kiewer Instituts, das für den Zeitraum weder Energieeffizienzmaßnahmen noch einen steigenden Anteil Erneuerbarer annimmt, würden trotz Wirtschaftswachstums die Emissionen nur auf 56 Prozent des 1990er Niveaus ansteigen. Im jährlichen Ranking des „Climate Action Tracker“ (CAT) landete die Ukraine damit prompt auf dem letzten Platz bezüglich der gesetzten Klimaschutzziele.

Nach dem „revolutionären“ Szenario kann das Emissionsniveau dagegen bis 2030 schon auf 28 Prozent und bis 2050 sogar auf nur noch 10 Prozent des Niveaus von 1990 gesenkt werden. Dies zeigt die dringende Notwendigkeit, hier ein realistisches Ziel zu formulieren und beim 2018 anstehenden „Review“ der Ziele im Rahmen des Pariser Klimaabkommens einzureichen.

Die erste Zielsetzung der Ukraine in diesem Prozess im Jahr 2015 war sogar noch schwächer und lag bei 60 Prozent des 1990er Niveaus. Ambitioniertere Ziele würden hier das nötige Umfeld für innovative Firmen und Investitionen in die „grüne“ Modernisierung schaffen.

![]()

Politik für eine Transformation des Energiesektors

Wie beschrieben gibt es viele Gründe für eine Ausrichtung der Energiepolitik auf die Ziele der Energieeffizienz und des Umstiegs auf erneuerbare Ressourcen. Klimaschutz ist nur ein Teil des Nutzens eines solchen Wandels. Eine hohe Energieintensität der Volkswirtschaft ist nicht nur ein Wettbewerbsnachteil und ein Merkmal technologischer Rückständigkeit, sondern ist ein Risiko für die Energiesicherheit des Landes und führt aufgrund von notwendigen Importen der Energieträger zu Abfluss von Kapital aus dem Land.

Die Fortsetzung eines ‚Business as Usual‘ würde diese Probleme nur verstärken. Die Investitionen in die Modernisierung des Energiesektors werden die Entwicklung für einige Jahrzehnte prägen. Daher ist eine langfristige und auch über 2035 hinausgehende Betrachtung von Zielsetzungen erforderlich.

Ein weiterer Aspekt ist die erhebliche Umweltverschmutzung, die von den tragenden Säulen des derzeitigen Systems ausgeht. Aufgrund der starken Abhängigkeit von der Kohle im Stromsektor, schlechter Kraftstoffqualität im Transportsektor und des Mangels an wirksamer Umweltregulierung für Industrie und Kraftwerke ist die Luft in einigen Städten der Ukraine schlechter als überall sonst in Europa und die damit zusammenhängenden Krankheits- und Sterberaten sind extrem hoch.

Die wirklichen sozialen und ökonomischen Kosten der Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden sind wegen des Mangels an systematischer Forschung zu diesen Themen weitgehend unbekannt. Begründete Schätzungen gehen von mehr als 9 Mrd. Euro pro Jahr Folgekosten allein des Stromsektors der Ukraine aus.

Nicht zuletzt verlangen auch die ukrainischen Ambitionen auf eine weitere Annäherung an die EU die Einhaltung von Emissionsstandards, die Förderung von Energieeffizienz und Zugang erneuerbarer Energien zu liberalisierten Stromnetzen und Märkten und die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.

Wenn die Ukraine voranschreiten möchte mit dem Aufbau einer modernen postindustriellen Volkswirtschaft, dann sollte die Entwicklung von wissensintensiver und sauberer Produktion und Innovation zu einer echten politischen Priorität werden, die konsistent von allen Ebenen von Politik und Verwaltung unterstützt wird.

Keine klare Position der ukrainischen Regierung

Einzelne führende Beamte erkennen bereits die Notwendigkeit eines solchen Kurses der Ukraine, aber es gibt noch keine klare Position der Regierung insgesamt oder auch nur einzelner politischer Gruppen oder Fraktionen, die sich damit profilieren wollten.

Als positiv bemerkenswert kann hier die Rede des Ministers für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Ukraine, Herrn Ostap Semerak, im Juni 2017 auf der Tagung „Clean Energy for a Sustainable Future“ in Wien angeführt werden, in der er die Bereitschaft der Ukraine unterstrich, Teil der globalen Bemühungen gegen den Klimawandel zu werden und die Notwendigkeit eines „grünen“ Politikwechsels auf Basis von Effizienz und Erneuerbaren anerkannte.

Gleichzeitig demonstriert das entscheidendere Ministerium für Energie und Kohleindustrie der Ukraine sein weitgehend fehlendes Bewusstsein für die Problematik. Anstatt globale Trends und eine langfristige Energiewende-Vision konzeptionell aufzugreifen entwickelt das Ministerium Strategien zur Erhöhung der einheimischen Kohleproduktion durch eine Reorganisation der bislang noch im Staatsbesitz befindlichen Bergwerke in Richtung einer „Nationalen Kohle-Gesellschaft“.

Wie das Ministerium erklärt, sollen zunächst defizitäre Bergwerke geschlossen, potenziell profitable dagegen mit staatlicher Unterstützung modernisiert und danach privatisiert werden. Mit einem solchen Verfahren würden erneut soziale und ökologische Kosten der Kohlewirtschaft vergesellschaftet und von den Unternehmen auf die betroffenen Kommunen abgewälzt, während Gewinne privatisiert würden.

Das vom Ministerium angestrebte Ergebnis, nämlich die Schaffung eines zweiten großen Kohle- und Energiekonzerns in der Ukraine, könnte eher zu neuen Marktverzerrungen führen anstatt eine De-Monopolisierung und einen sozial gerechten Strukturwandel zu ermöglichen und zu gestalten.

Der Vertrag der Europäischen Energiegemeinschaft

Das Ministerium hat es bislang nicht geschafft, wirksame Anreize und Finanzierungsinstrumente für die Betreiber der Kohlekraftwerke, deren Durchschnittsalter schon die Marke von 45 Jahren überschreitet, zu kreieren und Maßnahmen zur substanziellen Reduzierung der höchst gesundheitsschädlichen Staub-, Schwefel- und Stickoxidemissionen einzuleiten.

Ein Hindernis ist das Fehlen einer klaren Perspektive für einzelne Standorte, die auch nach der geplanten Synchronisierung mit dem europäischen ENTSO-E-Netz mittelfristig weiterbetrieben werden sollen bzw. müssen.

Die Umsetzung des Nationalen Emissions-Reduzierungs-Plans (NERP) in Bezug auf die wichtigsten Schadstoffe aus großen Verbrennungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 50MW ist eine der entscheidenden Verpflichtungen der Ukraine aus ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Energiegemeinschaft.

Mittelfristig können die schädlichen Emissionen damit um die Hälfte reduziert werden. Ein verbindlicher Zeitplan für die schrittweise Reduzierung der Kohlenutzung gäbe allen Seiten genügend Investitionssicherheit. Der Vertrag der Europäischen Energiegemeinschaft ist neben dem EU-Assoziierungsabkommen der wichtigste Treiber für die Reformen im gesamten Energiesektor der Ukraine – obwohl auch hier bereits erhebliche Verzögerungen eingetreten sind.

Die EU und das Sekretariat der Energiegemeinschaft bieten konstruktive Unterstützung bei der Entwicklung eines konsistenten Reformwegs in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung an.

Behörden müssen besser miteinander kooperieren

In der politisch-administrativen Praxis stellt sich die Koordinierung verschiedener Sektorprogramme in Verantwortung unterschiedlicher Ministerien als Schwierigkeit dar. Ziele und Umsetzungsstrategien müssen harmonisiert werden, Behörden besser miteinander kooperieren. Die beiden vorgestellten Energiewende-Studien bieten gute Orientierung für mögliche Leitlinien und systemischen Wechselbeziehungen auch zwischen Sektoren.

Sie können jedoch nur ein Beginn für einen längeren Prozess sein, der viele Ideen, Kreativität und Ausdauer zur Entwicklung passgenauer Strategien für einzelne Sektoren erfordert. Gerade in Fragen der möglichen Kopplungen zwischen Stromsektor auf der einen und dem Wärme- und Transportsektor auf der anderen Seite stecken vermutlich noch weitere ökonomische Potenziale eines auf Erneuerbaren basierenden Systems.

Das Ziel des Nationalen Aktionsplans für Erneuerbare Energien, bis 2020 einen Anteil der Erneuerbaren am Primärenergieverbrauch in Höhe von 11 Prozent zu erreichen, ist nach Ansicht einiger Expert/innen inzwischen schon kaum noch realistisch. 9 Prozent gelten hier als realistische Größe. Dennoch kann die Ukraine mit der richtigen Rahmensetzung schnell aufholen, so dass das Ziel von 19 Prozent bis 2025 im „revolutionären“ Szenario noch realistisch scheint.

Wichtiger als die Diskussion über einzelne Prozentpunkte in der ferneren Zukunft sind die mehr oder weniger offensichtlichen nötigen ersten Schritte wie die Schaffung eines stabilen regulatorischen Rahmens mit einer verlässlichen politischen Unterstützung des Transformationsweges, sodass Investor/innen Vertrauen gewinnen und Kapital bereitgestellt und heimische Kapazitäten sowohl in der Produktion als auch für nötige Dienstleistungen im Sektor weiter aufgebaut werden können.

Damit eng verbunden ist die Notwendigkeit eines diskriminierungsfreien Strommarktes mit wettbewerblichen Bedingungen und die Schaffung einer unabhängigen und kompetenten Regulierungsbehörde, die ggf. auf Missbrauch von Marktmacht wirksam reagieren kann.

Eine Dezentralisierung der Versorgung

In vielen Fällen, insbesondere im Wärmesektor, ist es preiswerter, den Energieverbrauch durch Investitionen in Effizienztechnik zu verringern als neue Erzeugungskapazitäten zu bauen. Dies entspricht nur zuweilen nicht der Geschäftslogik der Energieunternehmen und bedarf einer bewussten politischen Steuerung.

Ferner sollte im Grundsatz eine Dezentralisierung der Versorgung verfolgt werden. So können an lokale Verbraucher/innen angepasste Lösungen mit guter Integrierbarkeit der dezentralen erneuerbaren Stromerzeugung verfolgt werden. Private Verbraucher/innen, lokale Genossenschaften und kleine Unternehmen sollten rechtlich die Möglichkeit erhalten, sich selbst und lokale Netze mit Strom und Wärme zu versorgen.

Eine solche Politik stärkt sowohl die Akzeptanz für die Energiewende als auch den Wettbewerb und die Sicherheit der Versorgung und eröffnet ökonomische Perspektiven auch in peripheren Gebieten.

Als kritischer Faktor für schnelle Erfolge eines solchen Reformweges kann der notwendige politische Gestaltungswille und die Bildung einer breiten Akteurskoalition gelten, die konstruktiv am Projekt mitwirkt. Dabei ist unwahrscheinlich, dass die Regierung den aktivsten Part einnehmen wird. Vielmehr braucht es parallel eine kundigen Öffentlichkeit, progressive Unternehmer/innen, beispielgebende Kommunen und Bürgermeister/innen sowie internationale Unterstützung.

Global betrachtet hat diese Transformation längst begonnen. Technologische Innovationen und Digitalisierung lassen für die nächsten Jahre eine starke Dynamik der Prozesse erwarten, mit großen Chancen auch für Länder, die vielleicht bisher nicht zu den „Spitzenreitern“ der Entwicklung zählten.

Längerfristige Visionen, wie sie die beiden hier vorgestellten Studien entwickeln, sind nicht als Zukunftsprognose misszuverstehen, sondern sie helfen dem Land den Horizont für eine konstruktive Diskussion über das anzustrebende Entwicklungsmodell zu führen.

Übersetzung aus dem Englischen: Robert Sperfeld. Der Text erscheint parallel in der Februar-Ausgabe der Ukraine-Analysen, Nr. 195.

Weitere Informationen und Lesehinweise:

1997 erhielt der niederländische Forscher Willem van Eelen das erste Patent zur Herstellung von In-vitro-Fleisch. 1998 folgten Patente in den USA. Einige wenige Biotech-Firmen könnten nun den Markt unter sich aufteilen. 2013 ging der niederländische Biologe Mark Post mit dem ersten künstlichen Burger an die Öffentlichkeit und lud zur Verkostung. Die Kritik war wohlwollend, der Preis des Gerichts exorbitant. Die ganze Entwicklung eingerechnet, kostete der erste In-vitro-Burger rund 330.000 US-Dollar. Als Finanzier stand der Google-Gründer Sergey Brin hinter dem Projekt.

1997 erhielt der niederländische Forscher Willem van Eelen das erste Patent zur Herstellung von In-vitro-Fleisch. 1998 folgten Patente in den USA. Einige wenige Biotech-Firmen könnten nun den Markt unter sich aufteilen. 2013 ging der niederländische Biologe Mark Post mit dem ersten künstlichen Burger an die Öffentlichkeit und lud zur Verkostung. Die Kritik war wohlwollend, der Preis des Gerichts exorbitant. Die ganze Entwicklung eingerechnet, kostete der erste In-vitro-Burger rund 330.000 US-Dollar. Als Finanzier stand der Google-Gründer Sergey Brin hinter dem Projekt.  SuperMeat gibt an, bereits auf rein pflanzlichen Nährböden Zellen vermehrt zu haben. Noch immer erfordert die Herstellung auch die Zugabe von Antibiotika, denn Bakterien machen auch vor künstlichem Fleisch nicht halt. Die Forscher beschäftigen sich derzeit mit der komplexen Struktur ihres Objekts, um dem Original noch näher zu kommen. Fleisch besteht nicht nur aus Muskelfasern, sie werden von Colagenen gehalten und von Fettgewebe umhüllt, das auch für den Geschmack verantwortlich ist.

SuperMeat gibt an, bereits auf rein pflanzlichen Nährböden Zellen vermehrt zu haben. Noch immer erfordert die Herstellung auch die Zugabe von Antibiotika, denn Bakterien machen auch vor künstlichem Fleisch nicht halt. Die Forscher beschäftigen sich derzeit mit der komplexen Struktur ihres Objekts, um dem Original noch näher zu kommen. Fleisch besteht nicht nur aus Muskelfasern, sie werden von Colagenen gehalten und von Fettgewebe umhüllt, das auch für den Geschmack verantwortlich ist.

Avocados gelten als gesund und erfreuen sich wachsender Beliebtheit unter deutschen Verbraucher/innen. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes hat sich die Importmenge in den letzten sechs Jahren nahezu verdoppelt. Mehr als 58.000 Tonnen der vitamin- und mineralstoffreichen Früchte wurden 2016 in die Bundesrepublik importiert.

Avocados gelten als gesund und erfreuen sich wachsender Beliebtheit unter deutschen Verbraucher/innen. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes hat sich die Importmenge in den letzten sechs Jahren nahezu verdoppelt. Mehr als 58.000 Tonnen der vitamin- und mineralstoffreichen Früchte wurden 2016 in die Bundesrepublik importiert.

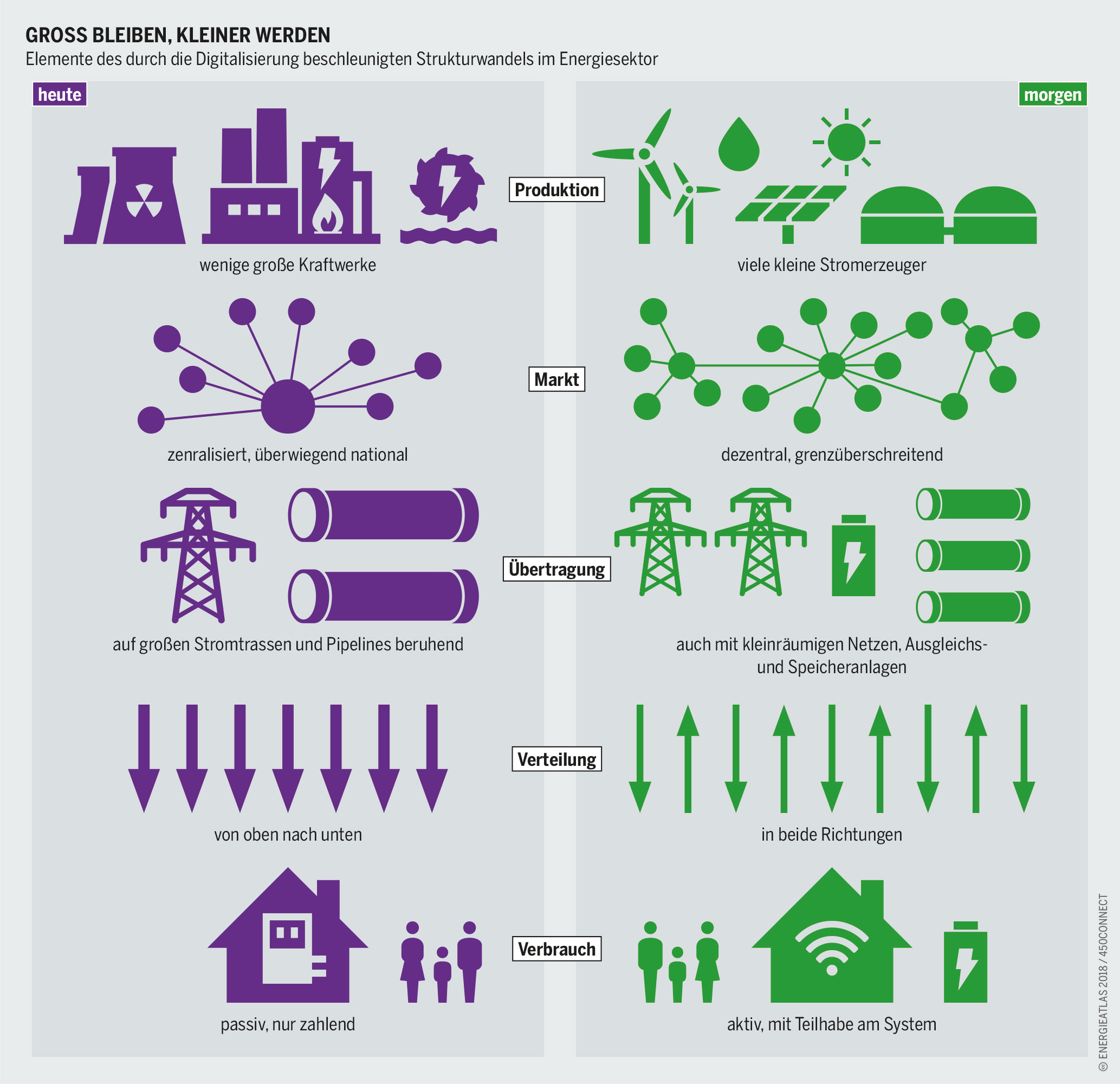

Ein solches Maß an Beteiligung hängt von der richtigen Politik ab. Doch in vielen Ländern entwickelt sich das Energiesystem falsch. Eine der größten Hürden sind die Überkapazitäten. Die Stromerzeugung übersteigt die Nachfrage. Die fossile und nukleare Energie wird subventioniert, um „Energiesicherheit“ aufrechtzuerhalten – und das erstickt den Markt für örtliche Projekte bei den Erneuerbaren.

Ein solches Maß an Beteiligung hängt von der richtigen Politik ab. Doch in vielen Ländern entwickelt sich das Energiesystem falsch. Eine der größten Hürden sind die Überkapazitäten. Die Stromerzeugung übersteigt die Nachfrage. Die fossile und nukleare Energie wird subventioniert, um „Energiesicherheit“ aufrechtzuerhalten – und das erstickt den Markt für örtliche Projekte bei den Erneuerbaren.

Der größte Teil der Infrastruktur des Energiesystems ist heute noch nicht digitalisiert. Wenn überhaupt, dann sagen Computer die Energieerzeugung und das Wetter voraus. Es existieren digitale Handels- und Abrechnungssysteme, aber meist nur bei den großen Energiekonzernen. Die Datenverarbeitung in der Energiewirtschaft ist heute noch beinahe auf dem Stand vor der Erfindung des Personal Computers. Informationstechnologie wurde im großen Stil vor allem im Bankwesen, in der Raumfahrt oder der Forschung an Universitäten eingesetzt. Erst PC und Internet erlaubten die uneingeschränkte Interaktion zwischen Personen in Netzwerken und lösten einen Schub an Innovationen aus.

Der größte Teil der Infrastruktur des Energiesystems ist heute noch nicht digitalisiert. Wenn überhaupt, dann sagen Computer die Energieerzeugung und das Wetter voraus. Es existieren digitale Handels- und Abrechnungssysteme, aber meist nur bei den großen Energiekonzernen. Die Datenverarbeitung in der Energiewirtschaft ist heute noch beinahe auf dem Stand vor der Erfindung des Personal Computers. Informationstechnologie wurde im großen Stil vor allem im Bankwesen, in der Raumfahrt oder der Forschung an Universitäten eingesetzt. Erst PC und Internet erlaubten die uneingeschränkte Interaktion zwischen Personen in Netzwerken und lösten einen Schub an Innovationen aus.